Abbildung: Linolensäure (C18:3)

1. Allgemeines

1.1. Besondere Anforderungen

an analytische Methoden für den Einsatz in der Pflanzenzüchtung

1.2. Bedeutende analytische

Methoden und Schnelltests in der Pflanzenzüchtung

2. Öl- u. Eiweißpflanzen (Beispiele)

2.1. Bestimmung von

Öl- und Proteingehalt

2.2. Selektion auf

bestimmte Fettsäuremuster

2.3. Selektion auf

Proteinqualität

3. NIRS (Nah-Infrarot-Reflexions-Spektroskopie)

3.1. Prinzip der NIR-Spektroskopie

3.2. Probenvorbereitung

3.3. Kalibration

3.4. Besondere Probleme

der NIRS

4. Literatur

Pflanzliche Produkte werden in vielen Fällen sehr spezifisch genutzt, das Vorhandensein von bestimmten Inhaltsstoffen (Proteine (Aminosäuren), Öle (Fettsäuren) Kohlehydrate (Stärke - Amylose oder Amylopektion, Zucker, Cellulose etc.), Mineralstoffe, Vitamine, sekundäre Inhaltsstoffe (z.B. ätherische Öle, Alkaloide, Glykoside etc.), unerwünschte Inhaltsstoffe und Schadstoffe) in bestimmten Konzentrationen ist in der Pflanzenproduktion oft wertbestimmend für das Erntegut (Werteigenschaften für Ernährung oder Fütterung, technologische Verarbeitbarkeit, schädliche Inhaltsstoffe usw.). Daraus ergeben sich Qualitätsanforderungen/Qualitätskriterien an/für Sorten und damit die Notwendigkeit, eine züchterische Selektion auf spezifische Qualitätsmerkmale durchzuführen.

Bespiele von Kulturarten mit sehr spezifischen Qualitätsanforderungen:

Konsequenz:

Der analytische Bedarf der Pflanzenzüchtung ist durch die Vielzahl

der möglichen Parameter in der Qualitätszüchtung und vor

allem durch die notwendigen großen Probenzahlen, die für eine

wirkungsvolle Selektion notwendig sind (Beurteilung von Zuchtstämmen,

evtl. in frühen Generationen, wo wenig Untersuchungsmaterial vorhanden

ist etc.) sehr hoch und vielfältig. In zahlreichen Fällen der

Qualitätszüchtung wurden daher die

- ursprünglichen Untersuchungsmethoden abgewandelt (z.B. Mikro-Kjeldahl),

- Schnellmethoden entwickelt (z.B. Papierchromatographie) oder

- indirekte Methoden (chemische Mehluntersuchungsmethoden od. physikal. Teiguntersuchungsmethoden zur Bestimmung der Backfähigkeit von Getreide, Elektrophorese zum Nachweis bestimmter Proteine, die die Backqualität fördern etc.)

angewandt.

1.1. Besondere Anforderungen an analytische Methoden für den

Einsatz in der Pflanzenzüchtung

a. Analyse großer Probenzahlen in kurzer Zeit, um Selektion betreiben zu können: z.B. bei der Züchtung von Winterraps fällt im Zeitraum zw. Winterrapsernte und Anbau (wenige Wochen) eine große Anzahl an Proben an. Damit verbunden ist ein Bedarf an geschultem Personal, Geräten und Analysenchemikalien für einen kurzen Zeitraum.

b. Kleine Probenmengen: Zur Selektion an Einzelpflanzen in frühen Generationen stehen naturgemäß nur sehr geringe Probenmengen zur Verfügung, da Einzelpflanzenerträge oft klein sind und Teile der Probe für einen eventuellen weiteren Anbau zurückbehalten werden müssen.

c. Zerstörungsfreie Messung (Maximalforderung): Saatgut

soll im Optimalfall nach einer Qualitätsbestimmung/Messung noch keimfähig

bzw. wieder anbaubar sein (v.a. in frühen Züchtungsgenerationen

wichtig).

1.2. Bedeutende analytische Methoden und Schnelltests in der Pflanzenzüchtung

Universelle Methoden:

Stickstoffbestimmung nach Kjeldahl: N-Gehalt, Umrechnung auf Proteingehalt.

Soxhlet-Extraktion: Ölgehalt (Rohfett).

Gaschromatographie (GC): Bestimmung des

Fettsäuremusters u.a. Inhaltsstoffe

NIRS (near-infrared reflectance spectroscopy) bzw.

NIT: Gleichzeitige Bestimmung der Gehalte verschiedenster organischer u.a.

Inhaltsstoffe sowie diverser Qualitätsparameter (siehe weiter unten).

Spezielle Methoden:

Backqualität von Getreide: Bestimmung von Klebermenge (Feuchtklebergehalt),

Kleberqualität (Quellzahl, Sedimentationswert, Schrotgärmethode

usw.), Teiguntersuchungsmethoden (Farinogramm, Extensogramm, Alveogramm),

Amylogramm und Fallzahl bei Roggen.

Bestimmung der Glasigkeit und des Carotinoidgehaltes von Durumweizen.

Mikromälzungen u.ä. zur Bestimmung der Brauqualität

von Gerste.

Polarisation: Zuckergehaltsbestimmung bei Zuckerrüben.

Stärkewaage (Unterwassergewicht): Stärkegehaltsbestimmung

bei Kartoffel.

NMR (nuclear magnetic resonance): Kernresonanzspektroskopie zur Ölgehaltsbestimmung.

Glukosinolatbestimmung bei Raps: GC,

HPLC,

Glukosetest, Sulfattest etc.

Jodzahl-Bestimmung: Test auf den Anteil ungesättigter FS eines

Öls.

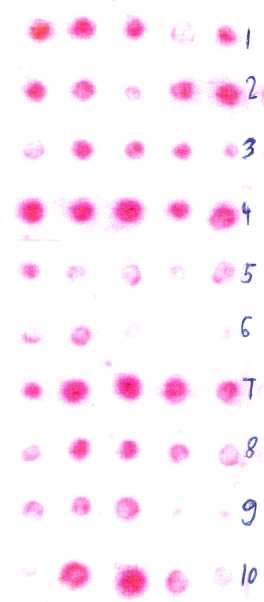

Papierchromatographie: Semi-quantitativer Nachweis bestimmter Fettsäuren

oder anderer Komponenten (oft als Halbkornmethode); z.B. Tüpfeltest

auf Gehalt an Erucasäure bei Raps, Thiobarbiturat-Test

zum Nachweis von Linolensäure in Öllein, Raps, Sojabohne,

Leindotter etc.

Jod-Jodkalium-Tests zum Alkaloidnachweis bei Lupinen (Selektion von

Süßlupinengenotypen nach Samen- oder Blatttests).

Bastbestimmung, Bildanalyse etc.: Faserertragsbeurteilung bei Flachs,

Hanf od. Baumwolle.

2. Öl- u. Eiweißpflanzen (Beispiele)

2.1. Bestimmung von Öl- und Proteingehalt

Einsatz universeller Methoden (siehe oben) oder von NIRS (siehe Pkt.

3).

2.2. Selektion auf bestimmte Fettsäuremuster

Ölpflanzen zeichnen sich durch charakteristische Fettsäuremuster

aus, die die Verwendungsmöglichkeiten eines Pflanzenöls (Food

/ Non-Food) bestimmen. Rapsöl von 00-Sorten enthält hohe Gehalte

an Ölsäure (C18:1), während Sonnenblumenöl oder Safloröl

Linolsäure (C18:2) als Hauptfettsäure enthalten. Crambeöl

oder Rapsöl von alten Rapssorten enthalten Erucasäure (C22:1),

Leinöl oder Leindotteröl Linolensäure (C18:3) als Hauptfettsäure.

Andere Arten enthalten Fettsäuren mit zusätzlichen funktionellen

Gruppen (z.B. Hydroxyfettsäuren in Lesquerella oder Rizinus) oder

kurzkettige Fettsäuren, z.B. Kokosnuß, Ölpalmen und bestimmte

transgene Rapssorten (Laurinsäure, C12:0).

Prinzip der Fettsäureanalytik mittels GC (Gaschromatographie) oder HPLC (High performance liquid chromatography): Aus Pflanzensamen extrahierte Öle werden aus der natürlichen Triglyceridbindung in Methylester umgeestert, danach erfolgt die chromatographische Auftrennung und quantitative Detektion der einzelnen Fettsäuren. Ergebnis: Fettsäuremuster eines Öles (einzelne Fettsäuren in %).

Da die Bestimmung des Fettsäuremusters mittels GC oder HPLC zeit-

und kostenaufwendig ist, wurden Schnellmethoden zum Nachweis einzelner

Fettsäuren entwickelt (z.B. Papierchromatographie für Erucasäure

bei Raps, Thiobarbiturattest für Linolensäure bei Öllein

u.a. Arten), womit große Populationen z.B. nach Mutationsinduktion

zur Selektion auf diese Fettsäuren "gescreent" werden können.

Sowohl GC/HPLC als auch Schnellmethoden sind nach Modifikation auch

an einzelnen Keimblättern ("Halbkornmethode") durchführbar,

so daß aus untersuchten Körnern bei Bedarf noch Pflanzen herangezogen

werden können.

2.3. Selektion auf Proteinqualität

Eine Selektion auf einzelne Aminosäuren mittels HPLC ist sehr kostspielig und wird auch deshalb selten durchgeführt, weil die genetische Variabilität in Aminosäuremustern meist sehr gering ist.

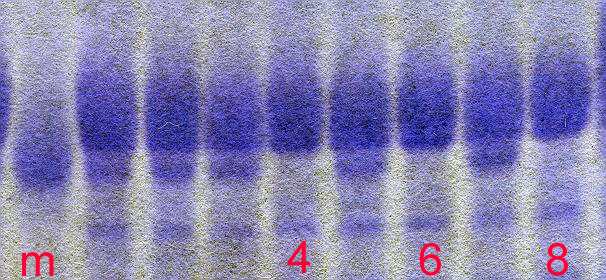

Selektion auf bestimmte Speicherproteine: Mittels Gelelektrophorese (SDS-PAGE) und spezifischer Färbung (z.B. Comassie-Blau) können einzelne Proteine, die sich im Molekulargewicht unterscheiden, sichtbar gemacht werden, z.B. der Kunitz-Trypsininhibitor der Sojabohne.

Damit kann auf Anwesenheit bzw. Abwesenheit eines bestimmten Proteins selektiert werden.

Abbildung: Proteinelektrophorese

(SDS-PAGE) von Sojabohnen (Ausschnitt; den Proben 4, 6 und 8 fehlt die

Proteinfraktion Kunitz-TI in der Position des Markers m)

Selektion auf unerwünschte Begleitstoffe im Schrot: Beispiel

Glucosinolate bei Raps: Glukose-Schnelltest, Sulfattest etc.

3. NIRS (Nah-Infrarot-Reflexions-Spektroskopie)

3.1. Prinzip der NIR-Spektroskopie

NIRS (Near Infrared Reflectance Spectroscopy) und NIT (Near Infrared Transmission Spectroscopy) sind physikalische Analysenmethoden für die quantitative und qualitative Bestimmung von Inhaltsstoffen wie Öl, Protein, Stärke, Rohfaser, Feuchtigkeit, Zucker, freien Fettsäuren, Glucosinolaten u.a. in biologischen Materialien (Samen, Mehle, Lebens- und Futtermittel etc.). Als analytische Schnellmethoden nutzen diese Verfahren die Tatsache, daß Licht im Wellenlängenbereich von etwa 800 bis 2600 nm (naher Infrarotbereich) von organischen Verbindungen absorbiert und reflektiert wird. Diese Absorption ist hauptsächlich auf Bindungen mit CH-, NH-, SH- oder OH- (sowie andere funktionelle Gruppen) zurückzuführen, wodurch sich für einen jeden zu messenden Inhaltsstoff eines Untersuchungsgegenstandes ein typisches Spektrum an Absorptionsbanden (bzw. Kombinationsschwingungen und verschiedene Oberschwingungen) ergibt, das durch einen Detektor unter Verwendung bestimmter Wellenlängen (durch Filter oder Monochromator erreicht) erfaßt wird; aus den so ermittelten Meßdaten werden mittels multipler linearer Regressionsgleichungen und mit Hilfe produktspezifischer Kalibrationsdaten Gehaltswerte für bestimmte Inhaltsstoffe errechnet. Die Dauer einer Messung („Scan“) beträgt meist weniger als eine Minute, wobei verschiedene Inhaltsstoffe einer Probe gleichzeitig erfaßt werden können. Dadurch ist es möglich, mehrere 100 Proben pro Tag zu analysieren, was den Hauptvorteil dieser Untersuchungsmethoden gegenüber naßchemischen Verfahren ausmacht und die Beurteilung einer für züchterische Selektionszwecke ausreichend großen Zahl an Genotypen ohne einen Bedarf an Chemikalien und ohne zeitaufwendige Analysenschritte erlaubt.

Großkörnige Untersuchungsproben (Ackerbohnen, Sojabohnen,

Getreide etc.) müssen vor der Messung zumeist gleichmäßig

fein vermahlen werden (NIRS), da unterschiedliche Oberflächen, Textureigenschaften,

Korngrößen oder Kornhärten das Meßergebnis beeinflussen

können. Bei einer Messung mit NIT ist eine Vermahlung nicht erforderlich

(Ganzkornmessung). Kleinkörnige Saat-Proben (Raps, Mohn, Leindotter,

Amaranth etc.) können in jedem Fall ohne Zerkleinerung gemessen werden.

Für die Proteingehaltsbestimmung z.B. von Sojabohnen muß zunächst eine Kalibration des Gerätes mit Proben durchgeführt werden, die das gesamte Spektrum an zu erwartenden Untersuchungsproben (Proteingehalte, Korngrößen usw.) repräsentieren sollen. Die Referenzmethode ist dabei eine Protein- bzw. Stickstoffbestimmung nach Kjeldahl; die Eichverfahren für die Bestimmung des Ölgehaltes sind Soxhlet-Extraktion oder die NMR-Methode, für Feuchtigkeitsmessung eine einfache Wassergehaltsbestimmung durch Trocknung und Wägung (gravimetrische Bestimmung). Die eigentliche Kalibration des Gerätes geschieht mathematisch z.B. mittels multipler linearer Regression (MLR) oder „partial least square regression“ (PLSR): Dabei werden Absorptionen bei einzelnen Wellenlängen mit Inhaltsstoffgehalten (aus den Referenzproben) in Verbindung gebracht und sog. Kalibrationsgleichungen erstellt, mit deren Hilfe dann aus den Absorptionswerten unbekannter Proben die Gehalte der einzelnen Inhaltsstoffe (für welche Kalibrationen erstellt wurden) errechnet werden können.

Abbildung: Beispiel für eine NIRS-Kalibration

zur Proteingehaltsbestimmung bei Sojabohnen

3.4. Besondere Probleme der NIRS

Die Reproduzierbarkeit der gemessenen Gehaltswerte über unterschiedliche

Standorte und Anbaujahre bedarf einer ständigen Überprüfung

(Validierung) mit Kontrollproben und erfordert u.U. eine Erweiterung der

NIRS-Kalibration, da verschiedene Umwelten unterschiedliche Reflexionseigenschaften

der Meßproben nach sich ziehen, wodurch Vorhersageergebnisse verfälscht

werden können („bias“).

Bei der Probenahme ist der Stichprobenfehler besonders zu beachten,

da kleine Probenmengen verwendet werden, die durch Entmischungsvorgänge

nicht repräsentativ für die Gesamtheit sein können. Um eine

optimale Probenahme sicherzustellen, können auch mehrere Teilproben

analysiert werden.

FISCHBECK, G., W. PLARRE & W. SCHUSTER, 1985, Lehrbuch

der Züchtung landwirtschaftlicher Kulturpflanzen, Band 2: Spezieller

Teil, P. Parey, Berlin.

LÖSCHENBERGER, F., 1993, Einsatz der NIT-Technik

in der Qualitätszüchtung am Beispiel des Weizens, Bericht über

die Arbeitstagung der Arbeitsgemeinschaft der Saatzuchtleiter, Gumpenstein,

135-143.

MARK, H., 1991, Principles and practice of spectroscopic

calibration, Series Chemical Analysis, Vol. 118, J. Wiley & Sons, New

York.

PAUL, C., 1993, Zerstörungsfreie analytische Techniken

zur Qualitätserfassung in der Pflanzenzüchtung, Bericht über

die Arbeitstagung der Arbeitsgemeinschaft der Saatzuchtleiter, Gumpenstein,

127-134.

REINHART, T.-C. & P. TILLMANN, 1993, Qualitätsbestimmung

von Körnerraps mit Hilfe der Nahinfrarotspektroskopie (NIRS), Bericht

über die Arbeitstagung der Arbeitsgemeinschaft der Saatzuchtleiter,

Gumpenstein, 209.

Siehe auch: "Züchtung auf Qualitätseigenschaften

bei Getreide"